【まとめ】コミュニケーション能力とは何か?【本質と向上するコツをあわせて解説】

本記事では「コミュニケーション能力を高めたい。けど、そもそもコミュニケーション能力って何だろう?コミュニケーション能力の本質を理解したい」という疑問にお答えします

コミュニケーション能力とは何か?【本質と向上するコツをあわせて解説】

結論:コミュニケーション能力とは状況と目的にあわせて柔軟に対応できるチカラです

結論から言うと、コミュニケーション能力とは「状況と目的にあわせて柔軟に対応できるチカラ」のことです。

それができないと、人と人とのあいだで情報を分かち合ったり、信頼を育んだりできないからです。

初対面の人との会話が続かない、、、という人がいますよね?

そういう人でも、よく知った相手なら会話を楽しめたりします。

その差は何かというと、状況と目的を共有できているかどうかです。

よく知った相手なら、状況も目的もよく知っていますのでやりとりもスムースなわけです。

「コミュ力が高い」という言葉を聞いたことがあると思います。

そういう人は、初対面の人でも状況と目的をうまく推察し、柔軟に対応できる傾向にあります。

コミュニケーション能力は状況と目的を把握するチカラであり、次にそれにあわせて柔軟にやりとりできることだといえるのです。

よくある疑問:コミュニケーション能力って人間関係を作るチカラでないの?

コミュニケーション能力って人間関係を作るチカラでないの?

確かにそういう側面はあります。

けど、人間関係を作るにしても、その根底に「状況と目的にあわせて柔軟に対応できるチカラ」がないと無理です。

誰かと友達になりたいときに、相手の状況を無視して話しかけたら、どうなりますか?

たぶん「変わったヤツだ、、、」と思われて、友達になれないですよね。

同様に、相手の目的を無視して対応していたら、どんなに頑張っても友達になれないはずです。

こんな感じで、状況と目的にそってしなやかに対応しないと人間関係は作れないです。

よくある疑問:コミュニケーション能力って情報共有するチカラでないの?

コミュニケーション能力って情報共有するチカラでないの?

確かにそういう側面はあります。

しかし、これもはやりその基底には「状況と目的にあわせて柔軟に対応できるチカラ」がないと不可能です。

状況に関係ない情報を伝えられても、まったく意味をなさないですよね。

また、目的にあっていない情報を共有しても、ほとんど意味なしです。

状況と目的にあわない情報を共有しようとする人がいたら、たぶんほとんど危ない人です。

情報共有するためには、前提として状況と目的にあわせて柔軟に対応できる必要があるのです。

よくある疑問:コミュニケーション能力って話を盛り上げるチカラでないの?

コミュニケーション能力って話を盛り上げるチカラでないの?

まぁそういう側面もあるかと思います。

けど、くどいですが、その前提にはやっぱり「状況と目的にあわせて柔軟に対応できるチカラ」があります。

しつこくてすいません、笑。

でも、原理上そうなのだから仕方ないですよね。

例えば想像してほしいのですけど、状況にそわない話題で場を盛り上げることってできますか??

たぶん、そんな話題で盛り上げようとしたら、逆に場がしらけますよね。

目的にあっていない話題もそうで、例えば愛しあいたいのに、場を盛り上げるためにオヤジギャグばかりいっていたら、たぶん愛想つかされます。

このように、話を盛り上げたいときも、やっぱ前提に状況と目的にあわせて柔軟に対応できる必要があります。

コミュニケーション能力が高いと実現する可能性の未来

結論:心楽しく生きることができる

コミュニケーション能力が高いとどうなるの?

結論をいうと、心楽しく生きることができます。

理由は、コミュニケーション能力が高いと、状況と目的にあわせて柔軟に対応できるので、欲望を満たしやすくなるからです。

就職ひとつとってみても、コミュニケーション能力が高い人と低い人がいたら、採用担当者はほぼ100%の確率で高い人を選びます。

つまり、コミュニケーション能力が高い人は「希望する会社で働きたい」という欲望を満たしやすいわけです。

なので、コミュニケーション能力が高いと実現する可能性の未来は、心楽しく生きることができるになります。

よくある疑問:コミュニケーション能力が低い人はどうしたらいいの?

コミュニケーション能力が低い人はどうしたらいいの?

結論をいうと、現時点でコミュニケーション能力が低い人は頑張って高めたらOK。

本記事の後半で述べるように、コミュニケーション能力はそこそこ高めることができるからです。

コミュニケーション能力が低い人は、状況を正確に認識する力を高めるよう努力すべし。

また、目的を明確に設定するようにする必要もありです。

ただし、一度の努力でできるようにはならないので継続努力してください。

より具体的には本記事の後半で説明しますが、ある程度は高めることができますので諦める必要なしです。

よくある疑問:コミュニケーション能力が高くないと心楽しく生きられないの?

コミュニケーション能力が高くないと心楽しく生きられないの?

これに関していえば、答えはNOです。

1人で山の中で暮らしている場合など、コミュニケーション能力をあまり必要としない状況の人もいるし、幸福のの遺伝率は50%あるので個体によって感じ方が変わるからです。

コミュニケーション能力が低くても、遺伝の影響で幸福を感じやすい人ならハッピーかもしれません。

また、親がめちゃ金持ちで政治力もあってチートな人生を歩めるなら、コミュニケーション能力が低くても心楽しいかもです。

鈍感力が高すぎる人も、あまり関係ないかもです。

とはいえ、コミュニケーション能力は低いよりも高い方がいいとは思いますけどね。

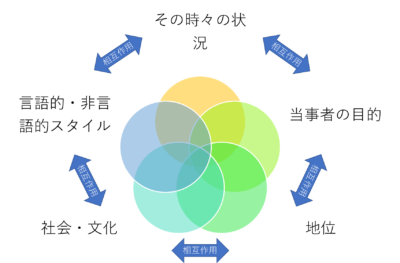

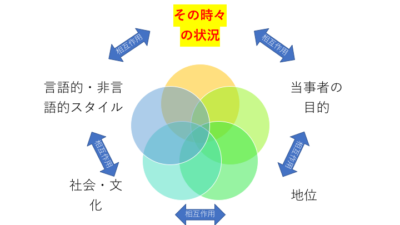

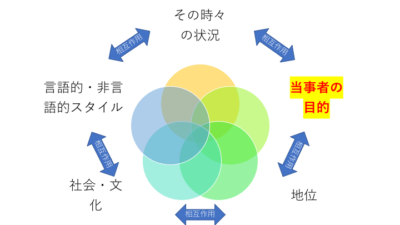

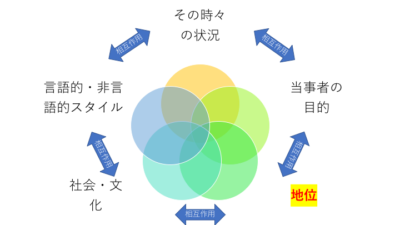

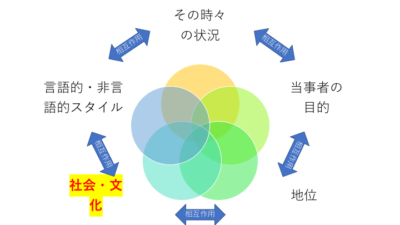

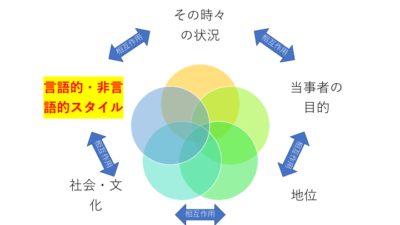

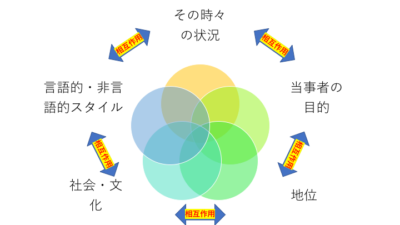

コミュニケーション能力に影響する6つの要因

ぼくの観点からいうと、これがコミュニケーション能力の本質であり、コミュニケーション能力を高めるための重要ポイントです。

理由は、コミュニケーションは以下の要因によって変わるからです。

- その①:その時々の状況

- その②:当事者の目的

- その③;地位

- その④:社会・文化

- その⑤:言語的・非言語的スタイル

- その⑥:上記の要因の相互作用 など

ある場面では完璧なコミュニケーションでも、別の場面では悲惨な結果を引き起こすことがあります。

また、別の場面では望ましくないコミュニケーションでも、他の場面ではユーモアたっぷりの楽しいものになるかもしれません。

コミュニケーション能力は、人との信頼関係を構築することだと思われがちです。

確かにその通りですが、それを基底で支えるコミュニケーション能力の本質、シチュエーションにあわせて自身のコミュニケーションの仕方を変えることができるチカラだ、ということができます。

[st-card id=9072 label=”人気記事” name=”” bgcolor=”” color=”” readmore=”on”]

コミュニケーション能力その①:その時々の状況

コミュニケーションはその時々の状況によって変わってきます。

理由は、コミュニケーションは人々の相互交流によって生じるものであり、その都度最適な関係性を構築するためのものだからです。

例えば、会議中という状況であれば、発言は以下の構造をもつ方がよいです。

- 主張

- 理由

- 具体例

- 再び主張

これを視点にすると、例えば以下のようなかたちになります。

- 主張:売上増のために広報を打つべし

- 理由:顧客拡大につながるから

- 具体例:新聞折り込みチラシ

- 再び主張:広報に力を入れることによって、売上増につなげるべき

しかし、他人の相談にのっているという状況であれば、上記の構造をもつ発言よりも以下の構造をもつ方がよいでしょう。

- 傾聴

- 共感

これを視点にすると、例えば以下のようになります。

- 傾聴:繰り返し、促進などによってしっかり聴く

- 共感:感情的支援を行う

このように、コミュニケーションはその時々の状況によって変わっていくものです。

コミュニケーション能力は、状況に応じて適しているであろうやり方を選び取れることだといえます。

コミュニケーション能力その②:当事者の目的

また、コミュニケーションは目的によっても変わります。

理由は、何を伝えたいのかによって、やりとりの仕方が変わるからです。

楽しみたいという目的があれば、コミュニケーションはユーモアたっぷりにする必要があります。

他方、情報伝達という目的があれば、コミュニケーションは事実に基づいたものにしなければならないです。

もし、目的に応じてコミュニケーションを変えないとどうなるか。

具体例を挙げると、葬儀でお悔やみを伝えるときに、ヘラヘラ笑いながら話したりしかねないです。

これでは完全に危ない人です。

コミュニケーション能力は、目的に応じてやり取りを柔軟に変えるチカラに現れるものです。

それができないと基本的なやりとりすらままなりません。

コミュニケーション能力その③:地位

コミュニケーション能力の本質は、地位によってやり取りを変えることができるチカラという側面もあります。

理由は、コミュニケーションが関係性を構築するものであるため、それに関わる人たちの立場が直におりこまれるからです。

自分よりも立場が上の人とのやり取りであれば、気分を害さないよう配慮しながらコミュニケーションする必要があるでしょう。

しかし、自分よりも立場が下の人とのコミュニケーションであれば、相手が「自分たちの意見を聞いてくれない」という不満をため込めすぎないように心配りする必要があります。

同僚の場合は、対等な地位なので極力お互いに気を使わないようにしながらやり取りする必要があります。

地位に応じてコミュニケーションを変えないとどうなるかというと、ぶっちゃけ人間関係はめちゃくちゃになります。

例えば、上司に「おい!この禿げ!」みたいなことを言っている様子を想像してみてください。

その後の展開はもう目も当てられないことは容易に想像できるはずです、、、。

こんな感じで、コミュニケーションは地位によって変わってくるものなのです。

コミュニケーション能力その④:社会・文化

社会・文化によってもコミュニケーションは規定されます。

理由はコミュニケーションそのものが、社会的、文化的な営為であり続けるからです。

率直に物事を伝える社会・文化であれば、自らの思考、感情をアサーティブに伝える必要があります。

他方、忖度を求める社会・文化であれば、明らかになっていない文脈を含めて事情を読み解くコミュニケーションが期待されます。

社会・文化を考慮しないやり取りは、摩擦を生むことになります。

例えば、目上の人を立てる文化の中で、若い人たちがやりたいことやるのは周囲からの反対を生みだします。

ところが、個々人が自らの主張をし続けることに価値を置く社会では、目上の人という理由でそれに追従する行為は批判される対象になりかねません。

こんな感じで、コミュニケーションは社会・文化の中で規定されるのです。

だから、コミュニケーション能力は背後にある社会・文化を織りこんだうえで関係性を構築していくチカラであるといえます。

コミュニケーション能力その⑤:言語的・非言語的スタイル

言語的・非言語的スタイルは、その人のコミュニケーションに現れる特徴的なシグナルです。

言語的スタイルは、話し方のトーン、スピード、声量などに表れます。

人によっては、わかりやすく伝えるために、話し方のトーンを穏やかにし、スピードをゆっくりしていきます。

だけども、別の人は、ある程度の速度で深く掘りさげた話し方を行うかもしれません。

また別の人は自分が主張したいところに差し掛かると、大きな声で話すでしょう。

こんな感じで、言語的スタイルは表出する言葉の繰り出し方に現れます。

他方、非言語的スタイルは、ジェスチャー、ポジション、表情などに表れるものです。

主張したい内容を明確に伝えたいならば、ジェスチャーは有効ですけども、人によってはほとんど身振り手振りしないかもしれません。

また、前のめりのポジションで話した方が熱量が伝わりますけども、人によっては背もたれに身を預けてゆったり座ることがあるでしょう。

表情豊かに感情を伝える人もいれば、ほとんど無表情に話す人もいらっしゃいます。

こんな感じで非言語的スタイルは身体の使い方に現れるシグナルです。

コミュニケーション能力には、自らの言語的・非言語的スタイルを駆使して相手に意味を伝えるだけでなく、お互いの言語的・非言語的スタイルを評価しあいながら信頼関係を育むことが求められます。

コミュニケーション能力その⑥:上記の要因の相互作用

上記の要因は独立しているのでなく、互いに影響を与えています。

理由はコミュニケーション能力は複雑なシステムとして構成されているからです。

会議中という状況であれば「主張→理由→具体例→主張」という構造をもちつつも、相手が上司であれば立場の違いに配慮した言語的・非言語的スタイルを使う必要があるでしょう。

コミュニケーション能力は「状況と目的にあわせて柔軟に対応できる」ことです。

なので、それぞれの要因の相互作用を織りこみつつ、その時々で最適であろうと思われる対応を行っていく必要があります。

コミュニケーション能力を向上させるコツ

コミュニケーション能力を高めるコツ

上記がわかれば、コミュニケーション能力を高めるコツも理解できます。

それは以下の通りです。

- その①:気づく

- その②:行動する

- その③:改善する

その①:気づく

コミュニケーション能力を高めたければ、コミュニケーション能力は「状況と目的にあわせて柔軟に対応できる」と気づく必要があります。

上述したように、コミュニケーションは以下の要因とその相互作用によって変わるからです。

- その①:その時々の状況

- その②:当事者の目的

- その③;地位

- その④:社会・文化

- その⑤:言語的・非言語的スタイル

- その⑥:上記の要因の相互作用 など

ここに気づけないと、「コミュニケーションとは信頼関係を構築することだから、まずは傾聴と共感をしっかり行いましょう」などという話になってしまい、本来は「主張」を明確にしなきゃいけない状況なのに「傾聴と共感」に終始してしまう、という事態に陥るかねません。

それは「状況と目的にあわせて柔軟に対応できる」という状態からはほど遠いので、いくら積み重ねてもコミュニケーション能力が高めることはないです。

なので、まずはコミュニケーション能力の本質は「状況と目的にあわせて柔軟に対応できる」ことだと気づくようにしましょう。

その②:行動する

気づいた後は、習うより慣れろの精神でどんどん行動していくとよいです。

行動するときは、上記の要因を視点に問いをもっておくとよいです。

- 状況はどうなっているか?

- 目的は何か?

- 当事者の地位は?

- いかなる社会・文化が背景にあるか?

- 言語的・非言語的スタイルは?

- 上記の要因はいかに相互作用しているか? など

問いがあれば、闇雲に行動するよりも軸が定まるので、コミュニケーションを方向づけやすいです。

結果としてよりよいコミュニケーションにつながるはずです。

その③:改善する

行動したら改善しましょう。

コミュニケーション能力の本質は「状況と目的にあわせて柔軟に対応できる」ことです。

なので、改善は柔軟に対応できたかどうかで検討し、不十分なところがあれば改めて良くしていくとよいです。

コミュニケーションに影響する要因を視点に改善点を検討することもできます。

例えば、状況にそって会話できていたかどうかを検討し、何かしらのミスマッチがあると思うならば、状況把握を行って、それに応じた振る舞いについて吟味したらよいです。

「行動する→改善する→行動する→改善する・・・」を繰り返していけば、よほど認識が歪んでいない限りにおいてコミュニケーション能力が向上していく可能性があります。

【まとめ】コミュニケーション能力を学べるおすすめ記事

このブログではコミュニケーション能力に関連する記事を多数書いています。

一通り読んでいただければ、コミュニケーション能力の理解は格段に向上するはずです。

他にもコミュニケーション関連の記事を書いています。

以下に掲載しておくので、興味がある記事があればぜひこちらもお読みください。

コミュニケーション関連の記事は↓↓↓から!

まとめ:コミュニケーション能力とは?【本質と向上するコツをあわせて解説】

本記事では「コミュニケーション能力を高めたい。けど、そもそもコミュニケーション能力って何だろう?コミュニケーション能力の本質を理解したい」という疑問にお答えしました。

結論を言うと、コミュニケーション能力は「状況と目的にあわせて柔軟に対応できる」ことです。

ここがきっちり理解できていると、コミュニケーションに関連する困りごとは、だいたい解消できます。

ぜひしっかりと理解していきましょう。

なお、自力でどうにもできないぐらいコミュニケーションが超苦手な人は以下の記事をどうぞです。

また、仕事や人間関係などについてのお悩みについて書いた記事を以下にまとめています。

お困りの方は以下の記事を参考にしてください。